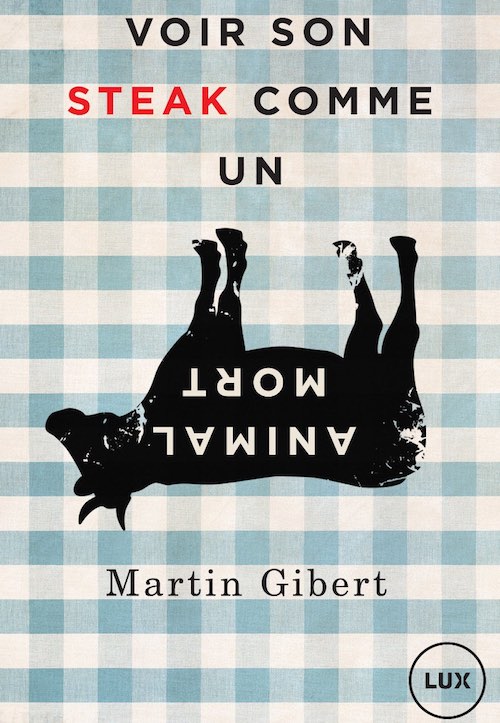

Le chercheur et docteur en philosophie Martin Gibert propose avec Voir son steak comme un animal mort, une présentation du véganisme, un mouvement que l’auteur juge « moral et politique, en pleine émergence, et qui lutte pour la justice animale, sociale et environnementale ».

Le chercheur et docteur en philosophie Martin Gibert propose avec Voir son steak comme un animal mort, une présentation du véganisme, un mouvement que l’auteur juge « moral et politique, en pleine émergence, et qui lutte pour la justice animale, sociale et environnementale ».

Vegemag vous propose de découvrir ci-dessous les 10 premières pages de l’ouvrage.

Un mouvement politique et moral

J’aime la viande. L’été venu, lorsque l’odeur des barbecues envahit les ruelles de Montréal, je ravale ma salive. J’aime la charcuterie, le fromage et les mouillettes qu’on trempe dans les œufs à la coque. J’aime aussi le contact du cuir et de la fourrure. Pourtant, je ne mets plus de produits animaux dans mon assiette ou sur mes épaules. Je ne cautionne plus la souffrance animale. Je suis végane.

Je n’aime pas particulièrement les animaux. J’ai une empathie ordinaire et je pourrais certainement faire du mal à une mouche. Enfant, j’ai entendu sans m’évanouir les cris du cochon qu’on égorge dans une arrière-cour auvergnate. Dans mon rapport aux animaux, je suis un type normal. Sauf que je suis aussi sensible aux arguments et aux raisons morales. Et aujourd’hui, ces raisons – en éthique animale et environnementale – sont devenues trop sérieuses pour qu’on rejette le véganisme d’un haussement d’épaules ou d’un revers de la main.

Le véganisme n’est pas un régime alimentaire. C’est un mouvement social qui mérite d’être mieux connu. C’est un mouvement de résistance à l’oppression dont sont victimes les animaux que nous exploitons pour leur viande, leur lait ou leur fourrure.

Comment le définir simplement ? Ce n’est pas le végétarisme qui consiste à s’abstenir de chair animale. Ce n’est pas non plus tout à fait le végétalisme qui désigne un régime alimentaire sans produits animaux. En fait, au-delà de l’assiette, le véganisme cherche aussi à lutter contre toutes les formes d’exploitation et de souffrance animales : cuir, fourrure, tests médicaux, divertissement (corrida, zoo), abandon et maltraitance des animaux de compagnie, etc. Autrement dit, alors qu’on peut être végétalien pour de simples raisons de santé personnelle, on est toujours végane pour des raisons politiques et morales.

L’argument de base est simple. S’il est possible de vivre sans infliger de souffrances non nécessaires aux animaux, alors nous devrions le faire. Or, au xxie siècle et dans des pays industrialisés comme la France ou le Canada, il n’est plus nécessaire de manger de la viande, du poisson ou des produits laitiers pour être en bonne santé (en fait, de plus en plus d’études suggèrent même le contraire). Il n’est plus nécessaire de porter de la fourrure ou du cuir pour se protéger du froid. Et, faut-il le préciser, il n’est pas nécessaire d’utiliser des cosmétiques testés sur les animaux ou de se divertir au spectacle de leur oppression.

Pourtant, la consommation mondiale d’animaux ne cesse d’augmenter. Comme on peut le voir sur le site web Occupy for animals, chaque minute, dans le monde, 5 chevaux, 22 chiens, 400 veaux et vaches, 700 moutons, 930 dindes, 1 700 cochons, 3 000 canards et plus de 60 000 poulets sont abattus pour la consommation humaine1. Et durant cette même minute, ce sont aussi plus de 120 000 animaux marins qui vont périr dans des filets – le plus souvent par asphyxie. Voilà les chiffres. Et voilà pourquoi le moine bouddhiste Matthieu Ricard2 n’hésite pas à donner à cette tuerie le nom de « zoocide ».

Le véganisme, le choix de la cohérence

Comme beaucoup de véganes, je suis d’abord passé par une phase quasi végétarienne. Je veux dire par là que j’essayais de ne consommer que de la « viande heureuse», produite par des petits éleveurs québécois. Mais plus je m’informais sur la réalité de ce type d’élevage, plus je comprenais la nature de l’argument en éthique animale, et plus je me « radicalisais ». Il m’apparaissait de plus en plus clairement que tuer un être sensible sans nécessité n’était pas davantage acceptable dans les champs que dans des usines à viande.

Lorsque j’en consommais encore, je pensais naïvement que, puisque les produits laitiers n’impliquaient pas directement la mort de l’animal, ils étaient moralement admissibles. En réalité, comme tous les mammifères, les vaches ont des besoins physiques, psychologiques et sociaux qui s’accommodent mal d’une vie en stabulation libre ou entravée. Et comme tous les mammifères, les vaches ne produisent pas du lait pour le marchand de fromage, mais pour nourrir leurs petits. Elles sont donc régulièrement inséminées pour maximiser le nombre de gestations – et le temps de lactation – puis séparées de leurs veaux à la naissance (afin qu’ils ne boivent pas « notre » lait). Cette séparation entraîne évidemment une importante détresse. Quant aux petits, les femelles deviendront des vaches laitières et les mâles de la viande de veau. Après quatre ou cinq ans (alors qu’elle peut vivre jusqu’à vingt ans), c’est la vache elle-même qui deviendra de la viande hachée. Bref, en pratique, la filière lait est indissociable de la filière viande. Boycotter la viande tout en continuant à acheter des produits d’origine animale, c’est donc ignorer la réalité de l’élevage, et ce même dans les petites fermes.

De leur côté, la plupart des poules pondeuses sont élevées en batterie sans voir la lumière du soleil et vont vivre environ deux ans (au lieu de huit ans). Il faut aussi savoir que, pour chaque poule pondeuse qui voit le jour, un poussin mâle a fini dans la broyeuse puisqu’il est inutile (les poulets de chair sont une race différente dont la génétique a été optimisée pour produire beaucoup de viande en six semaines). Et ceci vaut aussi pour les élevages bios ou plus respectueux des besoins des animaux.

Il faut enfin noter que le cuir n’est pas seulement un produit dérivé de l’industrie agroalimentaire. De nombreux animaux sont élevés uniquement dans ce but. C’est aussi le cas pour la fourrure et ses sinistres « fermes » très présentes au Québec : on a compris depuis longtemps qu’il était plus économique d’élever des visons ou des renards dans des cages que d’aller poser des pièges dans les bois.

On présente parfois le véganisme comme un végétarisme radical. Ce serait une affaire d’extrémistes ou de hipsters qui veulent se faire remarquer. Pourtant, comme je vais essayer de le montrer dans ce livre, du point de vue de l’éthique environnementale et animale, opter pour le véganisme plutôt que pour le végétarisme, c’est simplement faire le choix de l’efficacité et de la cohérence.

Il n’empêche que le véganisme fait peur. Le véganisme fait chier. Il nous intime de changer nos habitudes (surtout alimentaires) et en appelle à notre responsabilité morale. Sa simple existence – et la possibilité qu’il incarne – rend chaque jour l’omnivore un peu plus complice du zoocide qu’il ne veut pas voir. Oui, le véganisme fait ça.

Ce qui est à la fois surprenant et assez désolant, c’est que nous sommes, dans le fond, tous d’accord sur les questions d’éthique animale. Personne ne conteste l’horreur des élevages et des abattoirs. Personne ne croit sérieusement qu’il est moralement acceptable de maltraiter et de tuer un être sensible, intelligent et social comme un cochon parce que, du bacon, c’est bon. Si l’on ajoute à cela des considérations environnementales, tout un chacun devrait minimalement, sinon être végane, du moins faire la promotion du véganisme. D’où la question : pourquoi n’est-ce pas le cas ?

Une question de perception morale

Je suis végane, mais je suis aussi docteur en philosophie morale. Je m’intéresse en particulier à la formation des jugements moraux. Quels facteurs les conditionnent ? Quelle est la part de raisonnement, d’intuition ou d’affect derrière une croyance morale ? Ces questions, aux confluences de l’éthique et de la psychologie, définissent un domaine aujourd’hui en pleine expansion : la psychologie morale.

Dans mon livre L’imagination en morale, j’ai soutenu que notre perception morale était souvent défaillante. Lorsque nous sommes devant une situation comme un dilemme, par exemple, il nous arrive de manquer ce qui compte moralement. Certains éléments de la situation sont «sous-exposés». La principale thèse du livre, c’est que l’imagination peut en partie y remédier – par la mise en perspective, le recadrage ou la comparaison contrefactuelle. L’imagination peut enrichir notre connaissance et élargir notre perception morale.

Dans le cas des animaux, cette théorie suggère par exemple qu’on devrait essayer de prendre leur perspective et de se figurer, par empathie, leurs expériences. Elle insiste aussi sur l’idée qu’un steak peut être aussi bien perçu (ou cadré) comme un mets appétissant que comme un animal mort – et qu’une de ces deux versions est davantage pertinente pour notre évaluation morale. Elle propose enfin de toujours analyser une situation en tenant compte de ce que les choses pourraient être (en pire ou en mieux).

De façon plus générale, cela revient à dire que la connaissance est bonne. Mieux nous comprenons une situation, plus nos jugements moraux seront justes ou appropriés. Ma thèse débouche finalement sur une idée assez triviale. Mais elle rappelle l’importance de la connaissance morale: car on oublie trop souvent que la réalité morale est complexe – et hérissée de biais cognitifs. On oublie qu’il n’est pas toujours facile de voir ce qui importe.

Je crois que notre rapport aux animaux témoigne précisément d’une perception morale défaillante et confuse. Nous ne voulons pas voir l’oppression massive dont ils sont victimes. Nous ne voulons pas même les voir comme des individus. En psychologie, on parle du « paradoxe de la viande» pour caractériser l’attitude ambivalente qui consiste à aimer les animaux tout en aimant consommer leur chair. Ce paradoxe engendre une dissonance cognitive que les gens cherchent à atténuer en mobilisant toutes sortes d’alibis.

Certains se réfugient dans le dogmatisme. Pourquoi faudrait-il y voir un problème moral ? Après tout, « ce ne sont que des animaux ». Et ce dogmatisme se reconnaît à son refus du débat. Ainsi, le philosophe et cofondateur des Cahiers antispécistes, David Olivier, rapporte l’anecdote suivante: «Il m’est arrivé récemment de presque supplier, de dire (à une anarchiste, d’ailleurs) : “Mais dis-moi, pourquoi, donne-moi un seul argument, pourquoi forcément tu considères que la souffrance des poules en batterie est un sujet secondaire…” Sa seule réponse : “Pour moi, c’est comme ça” (texto). Pourquoi ? Parce que. »

J’ai écrit ce livre pour tenter d’éclairer ce point aveugle. Pour mieux saisir ce mur contre lequel bute la rationalité. Comment se fait-il que des personnes qui sont par ailleurs intelligentes, progressistes et sensibles aux injustices se crispent à ce point lorsqu’on évoque la souffrance dissimulée dans les rillettes ou le foie gras ? Pourquoi la gauche – caviar ou merguez – ne mentionne-t-elle jamais l’oppression des animaux ? J’ai écrit ce livre parce que je me demandais si ceux qui luttent pour l’égalité ou contre les oppressions pourront encore longtemps ignorer le spécisme.

Je ne prétends pas avoir trouvé la bonne réponse, impérieuse et définitive. Il me reste encore de nombreuses questions sur ces intuitions spécistes qui, à gauche comme à droite, refusent d’inclure les animaux dans le cercle de la moralité. Je n’ai pas épuisé le sujet, mais je pense avoir plusieurs pistes intéressantes.

En lisant les recherches en psychologie expérimentale, on peut repérer différents facteurs. L’être humain est conservateur. Il n’aime pas le changement et il supporte mal qu’on lui dise quoi faire. L’être humain est aussi conformiste. Il ne cesse de se comparer aux autres et se préoccupe de ce qu’ils pensent de lui. Et surtout, il ne veut pas perdre une once de pouvoir : il se cramponne à ses privilèges. Voilà peut-être où se tapit la racine du mal, dans la propension à la dominance sociale.

J’ai aussi écrit ce livre pour faire mon intéressant. Je veux dire qu’il m’intéressait de comprendre mon propre cheminement. Pourquoi suis-je devenu végane ? Comment ai-je pu si peu me soucier des animaux ? Quelle aurait été ma réaction aux arguments que je présente dans ce livre si j’étais encore omnivore? Suis-je vraiment capable d’agir pour des raisons morales? Pourquoi ne l’ai-je pas fait plus tôt ?

Il faut dire que notre environnement social et culturel ne facilite pas les choses. Presque tout, dans nos sociétés, concourt à présenter l’exploitation animale comme naturelle, normale et nécessaire. Cette idéologie – car c’en est une ! – vise à rendre la souffrance animale invisible et à nous préserver du paradoxe de la viande. Elle brouille et déforme notre perception de la réalité.

Autour de nous, dans les représentations médiatiques et sur les emballages, les animaux sont heureux. Ils sont même hilares sur des boîtes de fromage toutes rondes. Les abattoirs n’ont pas de mur de verre. Les livres pour enfants n’évoquent pas la castration à froid des trois petits cochons. Les émissions de cuisine répètent à l’envi qu’il n’y a pas de vrai repas sans de l’animal mort. Pour moi, voilà ce qui a changé : je perçois désormais les linéaments discrets qui tissent le carnisme ordinaire.

Une autre chose est patente. Entre les jours anciens où je me régalais de couscous d’agneau et le moment où j’écris ce livre, mes « valeurs morales » n’ont pas vraiment changé. Mes intuitions de base sont identiques. Moralement parlant, je ne suis pas devenu une nouvelle personne. J’ai seulement l’impression d’y voir un peu plus clair. Ma boussole éthique, comme disent les Anglo-Saxons, est plus précise. Mes valeurs n’ont pas changé, mais elles se sont affirmées. Il y a des choses qui ne passent plus.

Éthique, environnement, psychologie et politique

Dans le premier chapitre, je propose une petite introduction à l’éthique animale. Chez les spécialistes, on peut dire qu’il existe un large consensus pour condamner nos pratiques actuelles. En effet, qu’ils abordent l’éthique animale en éthiciens de la vertu, en conséquentialistes ou en déontologues, les philosophes s’accordent au moins sur un point : nous ne devrions pas infliger de souffrances aux animaux lorsque ce n’est pas nécessaire. Il s’ensuit qu’il n’est pas moralement acceptable d’envoyer des animaux à l’abattoir pour en faire des cheeseburgers. En un sens, le véganisme n’est rien de plus que la mise en œuvre de cette intuition morale assez commune. Les réflexions plus récentes en éthique animale – autour de la zoopolitique ou de l’écoféminisme donnent même à penser que ce débat est clos.

Avec le second chapitre, commence véritablement l’enquête en psychologie morale. D’où vient notre apathie collective devant le réchauffement climatique? Et pourquoi parle-t-on si peu des conséquences de notre régime alimentaire sur la planète ? En effet, le dernier rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture établit à 14,5 % la part des gaz à effet de serre (GES) qui provient directement de notre consommation d’animaux. C’est davantage que la part des GES imputée à l’ensemble des transports. À cela s’ajoutent les graves conséquences de l’élevage sur l’environnement : pollution des eaux, perte de biodiversité, déforestation, etc. Je soutiens qu’appliqué à la crise environnementale, le conséquentialisme de la règle milite pour que tous ceux et celles qui le peuvent deviennent véganes. Mais je crois surtout qu’une attitude responsable pour quiconque comprend les enjeux écologiques devrait être, au minimum, de faire la promotion du véganisme. C’est dans l’intérêt de la planète et des êtres humains présents et à venir.

S’il est vrai que les considérations en éthique animale et environnementale sont si favorables au véganisme, pourquoi les véganes sont-ils si peu nombreux? Telle est la question centrale du troisième chapitre. Je propose d’analyser les principaux mécanismes de résistance à ces arguments comme autant de manières d’apaiser un état de profonde dissonance cognitive. Je présente les travaux de psychologie expérimentale sur ce qu’on nomme le paradoxe de la viande et je montre comment une idéologie très efficace, le carnisme, dissimule la violence que subissent des animaux.

Le dernier chapitre traite de la manière dont le spécisme, c’est-à-dire la discrimination moralement arbitraire selon l’espèce, peut s’inscrire dans une logique plus large de domination. Pour plusieurs auteurs, il y a beaucoup plus qu’une analogie entre le sexisme, le racisme et le spécisme. L’approche intersectionnelle et la notion de privilège offrent les assises d’un mouvement «anti- oppression» dont le véganisme n’est qu’une des dimensions. Des travaux récents de psychologie sociale suggèrent par ailleurs que l’attitude envers les animaux détermine celle envers les groupes humains jugés inférieurs.

J’ai dit plus haut qu’on pouvait s’étonner que si peu de progressistes se revendiquent comme véganes. Il y a heureusement de plus en plus d’exceptions. Ainsi, la grande figure de la gauche américaine Angela Davis, dont l’engagement pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam est bien connu, vient de faire son coming out végane :

D’habitude, je ne mentionne pas que je suis végane, mais c’est en train de changer. Je pense que c’est un bon moment pour en parler, parce que cela s’inscrit dans une perspective révolutionnaire – à savoir comment nous pouvons développer des relations plus compatissantes non seulement avec les êtres humains, mais aussi avec d’autres créatures, celles-là mêmes avec lesquelles nous partageons cette planète. Et cela signifie aussi remettre complètement en cause le mode capitaliste industriel de production de la nourriture.